因水产资源丰富,黄岗村曾被誉为“黄石水产养殖第一村”

昔日荒废的土地,如今已规划成果园

盘旋的江鸥,等待收获季节的到来

十年来,因道路改善,高垴村的路不再难走

橘子红了,高垴村老人陈海笑了

东楚网黄石新闻网(东楚晚报边界行报道组 统筹/石教灯 文字/陈子才 摄影/何戈 摄像/ 陆文博)有人把近两年的农业发展称之为黄金期,这并非言过其实。

2014年起,农业发展渐热;2015年,生态农业成为最火热的行业之一;眼下,如果哪个乡镇没有发展生态农业,仿佛就是抱着西瓜捡芝麻。

在黄石,和大多数乡镇一样,还地桥镇也将发展的焦点集中于生态农业和乡村庄旅游;还地桥镇边界村庄黄岗村已悄然实现从水产大村向乡村旅游“网红村”的华丽变身,展现出自己的“乡村野心”。

黄岗村的昔日辉煌

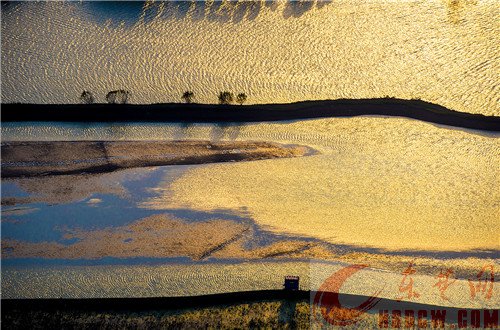

如阳新县富池镇的上巢湖和江西省瑞昌市的下巢湖划水而治一样,黄石与鄂州的一部分边界,也是位于还地桥镇三山湖的水面中心处。

由此一分为二,黄石西北的最偏远处便是湖畔的黄岗村。

曾经,这里是是黄石有名的水产养殖大村。

走进黄岗村村委会,一块已经锈迹斑斑的牌匾悬挂在办事大厅的墙壁上。牌匾上写着“2002年度水产养殖第一村”。和周围其他荣誉相比,牌匾黯淡无光,但依然很显眼。

村支书詹炎中说,这就是黄岗村的过去。

因拥有丰富的水产资源,湖汊众多,鱼塘密布,曾经的黄岗村是一个“水上王国”,水产品远销全国各地。

“几乎家家户户都养殖了各种各样的水产品。”詹炎中告诉东楚晚报边界行报道组,那时候,一到收获季节,村里处处展现出热闹场面。

男人们负责捕鱼,女人们帮忙抬鱼。成群结队的白色江鸥在头顶盘旋,如在水塘中忙碌的人们一样,它们也在尽情享受着丰收的喜悦。

2000年以后,养殖螃蟹又成了主流。

詹炎中围起两只手,比划着:“我们这里的螃蟹有这么大,一只差不多半斤重!”因水系富饶,从黄岗村走出去的螃蟹,很畅销。行情好时,一斤售价近百元。

语音未落,他又摇摇头,接着叹气:不料水产养殖很快遭遇寒冬,近几年,水产业很不景气,不少村民纷纷选择外出打工。

如众多边界村庄一样,因为地势偏僻,交通不便,黄岗村迅速没落。

曾经辉煌一时的“水经济”,步入萧条。

展现“乡村野心”

近年来,乡村旅游进入快速发展阶段,在不断开发各类旅游资源、持续丰富大众文娱活动的同时,也成为促进相关地区精准扶贫的重要抓手之一。

2015年,黄岗村频现大手笔,展现出自己在发展生态农业和乡村旅游中的“野心”。

还地桥镇镇干部叶光华介绍,当年,黄岗村引进湖北三山湖生态农业有限公司,流转土地,重点打造生态农业、生态养殖渔业、休闲观光、鲜果采摘、养生养老农产品加工等田园综合体。

3年来,黄岗村集体经济持续增长,不少留守村民开始就近打工创收。

“等到明年,果树挂果了,村民们的收入将会进一步增加。”叶光华对生态农业的未来很期待。

眼下,黄岗村村民们的干劲十足。初冬暖阳中,硬化道路的、山地劳作的、果树修剪的随处可见。村庄的细微变化和转型决心,也给他们带来了信心。

黄岗村詹家湾村民詹海明说,和前几年相比,现在田地有人种了,鱼池有人管了,荒芜的土地果树连片,等到明年或许就有游客慕名而来,日子肯定会更红火。

湖北三山湖生态农业有限公司负责人罗绪祥还告诉报道组,在黄岗村,他们已建设一个面积近800亩的果园,种植有梨、枇杷、杨梅等多个品种,已寻求到华中农业大学的技术合作,采用的是省专利技术。

“果园中,梨园面积达500亩,将成为湖北最大的梨园。”罗绪祥说,根据规划,他们还计划在此举办梨花节,以吸引游客前来,带动村庄发展。

在走访的过程中,报道组明显感受到黄岗村村民的自信和勃发的干劲。笑容在他们脸上常驻,希望的田野或许很快就会散发芬芳。

几缕斜阳中,白色江鸥又飞了回来,盘旋在湖面上。

或许它们也在等待着下一个收获季节的到来。

成长的烦恼

在走访还地桥镇的时候,报道组还闯入了另一个边界村庄——高垴村。

这里与鄂州碧石镇交界,小高层连接成片,村民们围成团,在道路旁晒着太阳,聊着天。一块空地上,从外地前来的展销商摆起了摊位。偶尔,有过路的村民会走上前询问价格。

时间在这里仿佛很慢,清澈的池塘中波光粼粼,村庄道路整洁干净,好似一幅富居山村图,令人忍不住惊叹。

这一天,从碧石镇前来干活的工人董做洲也在暖阳中打起了盹。

看到记者拍摄,他很好奇,而更多的是感慨。

他说,在碧石镇周边,很多人都很羡慕高垴村。这里干净整洁,房屋都很漂亮,有人情味,也有乡土味,更别具一格。

边界行报道组一路走来,我们见证不少边界村庄的人物风情,有的依然古朴,如阳新县富池镇上巢村;有的在转型中寻觅出路,如保安镇红星半岛。

事实上,在乡村旅游红火的背后,不少边界村庄也同样面临着成长的“烦恼”。

叶光华透露,在还地桥镇,除湖北三山湖生态农业有限公司外,发展生态农业、乡村旅游的高达20余家,但目前能够形成规模、吸引市民关注的仅有几家而已。

“旅游达人”陈丹,常利用自己的节假日时间,去周边游玩。前不久,一趟去阳新县枫林镇的经历让她难忘:“平时工作节奏快,生活压力大,来到乡村,空气清新,养眼又洗肺,满身疲惫得到了舒缓。”

但她同时发现,如今乡村游的景点越来越多,但各个景点之间的区别不大,基本上都是吃农家饭、钓鱼、采摘、徒步,缺乏特色文化。时间一长,她得出结论,多数乡村旅游都只是在重复性地相互“克隆”,容易带来审美疲劳。

如何差异性发展,正成为不少边界村庄面临的考题。

叶光华透露,乡村旅游最吸引人的地方就是能给城里人带来新鲜感。因此,不同地方的乡村旅游应有不同的特色,还地桥镇也在谋划着各个乡村旅游景点和生态农业公司之间的差异化发展,唯有这样,才能带来长久的效益。

回味着董做洲的话,记者似乎找到了答案:

乡村旅游的根本魅力在于乡土文化,只有保护好农村的人情味、乡土味,加大对农村生态环境、人文资源的再挖掘,完善旅游基础设施建设,办有特色的乡村旅游,或许才会迎来属于自己的“黄金时代”。